祇園祭は、京都で毎年7月に行われる八坂神社の祭りで、日本三大祭りの一つです。千年以上の歴史を持ち、疫病退散を祈願する目的で始まりました。7月17日[前祭]、24日[後祭]に行われる山鉾巡行は、疫病などの災厄を鎮めるために町中を回り、神輿が渡御する前にお清めする目的で行われます。

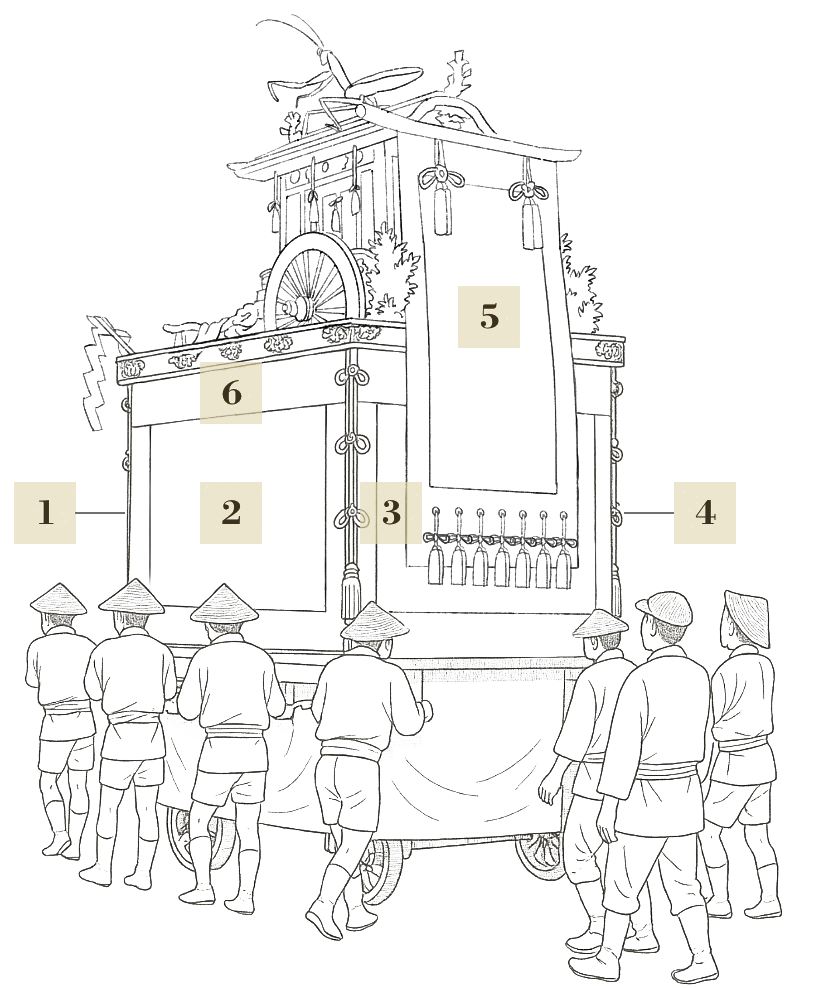

蟷螂山はその17日の巡行に参加する山鉾の一つです。祇園祭の山鉾としては、唯一の絡繰りが施されており、カマキリと御所車の車輪が動きます。手描き友禅で一式を揃えた懸物も大きな特徴です。

「蟷螂の斧を以て隆車の隧を禦がんと欲す」という中国の故事に由来をもち、その起源は、南北朝時代に蟷螂山町(当町)在住の公卿 四條隆資 卿の戦いぶりが「蟷螂の斧」のようであったことから、渡来人で同じく当町在住の陳外郎大年宗奇が、永和2年(1376)に四條家の御所車に大蟷螂の模型を乗せて巡行したのが始まりといわれています。幕末の大火で焼失以降、長らく休み山となっていましたが、昭和56年(1981)に再興を果たしました。

国宝「上杉本 洛中洛外図屏風」部分|狩野永徳|室町~桃山時代|米沢市(上杉博物館)所蔵

「祇園祭礼図」部分|作者不明|江戸時代|出典:ColBase

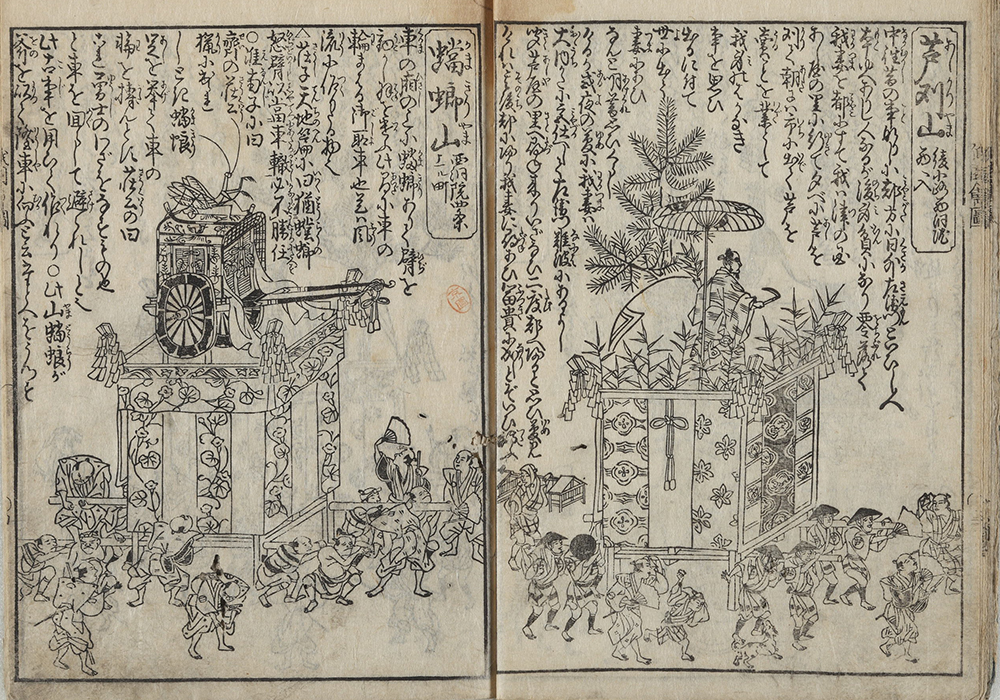

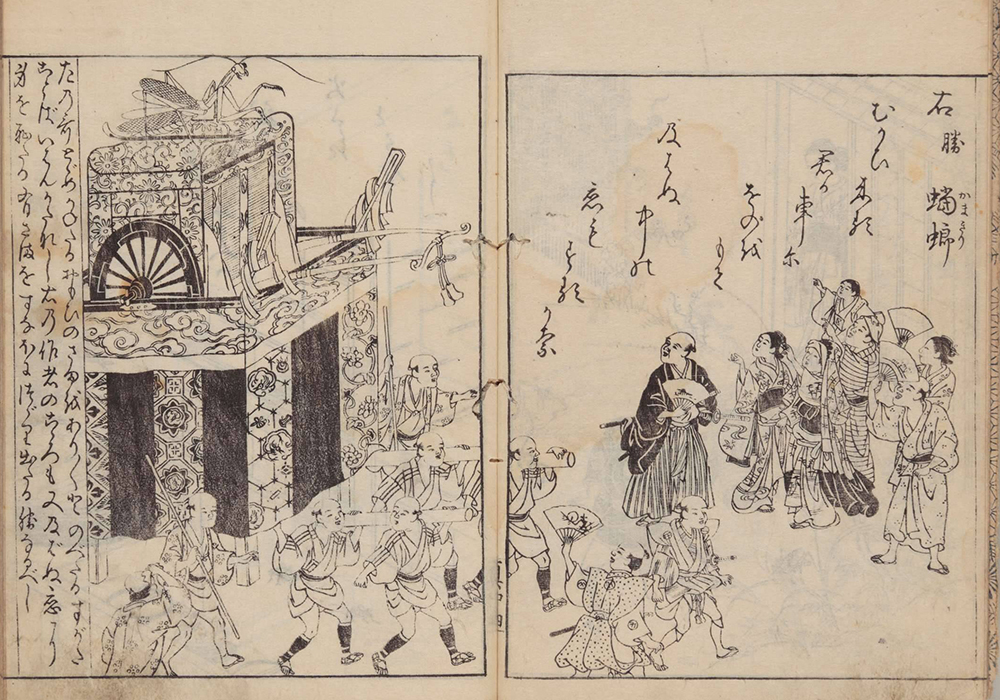

「祇園會細記」|江戸時代|出典:京都府立京都学・歴彩館歴史資料アーカイブ

「絵本真葛か原」|江戸時代|国文学研究資料館所蔵|出典:国書データベース

八坂神社にて|明治40年|小谷家・西脇家 蔵

| 501-531年 | 昭明太子『文選』(蟷螂の斧の故事) | ||

| 平安 | 869年 | 神泉苑にて祇園祭の前身「祇園御霊会」が始まる | |

| 鎌倉 | 1292年 | 四條隆資卿 生誕 | |

| 室町 | 1352年 | 隆資卿、足利義詮軍と男山で戦い戦死 | |

| 1376年 | 渡来人 陳外郎大年宗奇により四條家の御所車に大蟷螂の模型を乗せて巡行に初参加 | ||

| 1468年 | 応仁の乱により蟷螂山焼失 | ||

| 1500年 | 巡行復活、巡行順に鬮引きが導入される | ||

| 江戸 | 1788年 | 天明の大火により蟷螂山焼失 | |

| 1802年 | 御所車新調(現存) | ||

| 1864年 | 禁門(蛤御門)の変により蟷螂山 一部焼失 | ||

| 明治 | 1876年 | 御所車を座敷飾りに作り変え、居祭りに参加 | |

| 昭和 | 1978年 | 蟷螂山保存会設立 | |

| 1979年 | 御所車・絡繰り蟷螂の復元終了 佐々木洋一 水引「雅楽還城楽」献納 |

||

| 1980年 | 皆川月華 見送「巨岩遊禽図」献納 | ||

| 1981年 | 蟷螂山再興、山鉾巡行復帰 | ||

| 1982年 | 羽田登喜男 前掛「瑞祥鶴浴之図」献納 | ||

| 平成 | 1999年 | 羽田登喜男 水引「吉祥橘蟷螂図」献納、手描き友禅の懸物一式が揃う | |

| 2011年 | 外郎(陳)家 山鉾巡行に復帰 | ||

| 令和 | 2023年 | 一般財団法人蟷螂山保存会 設立 |

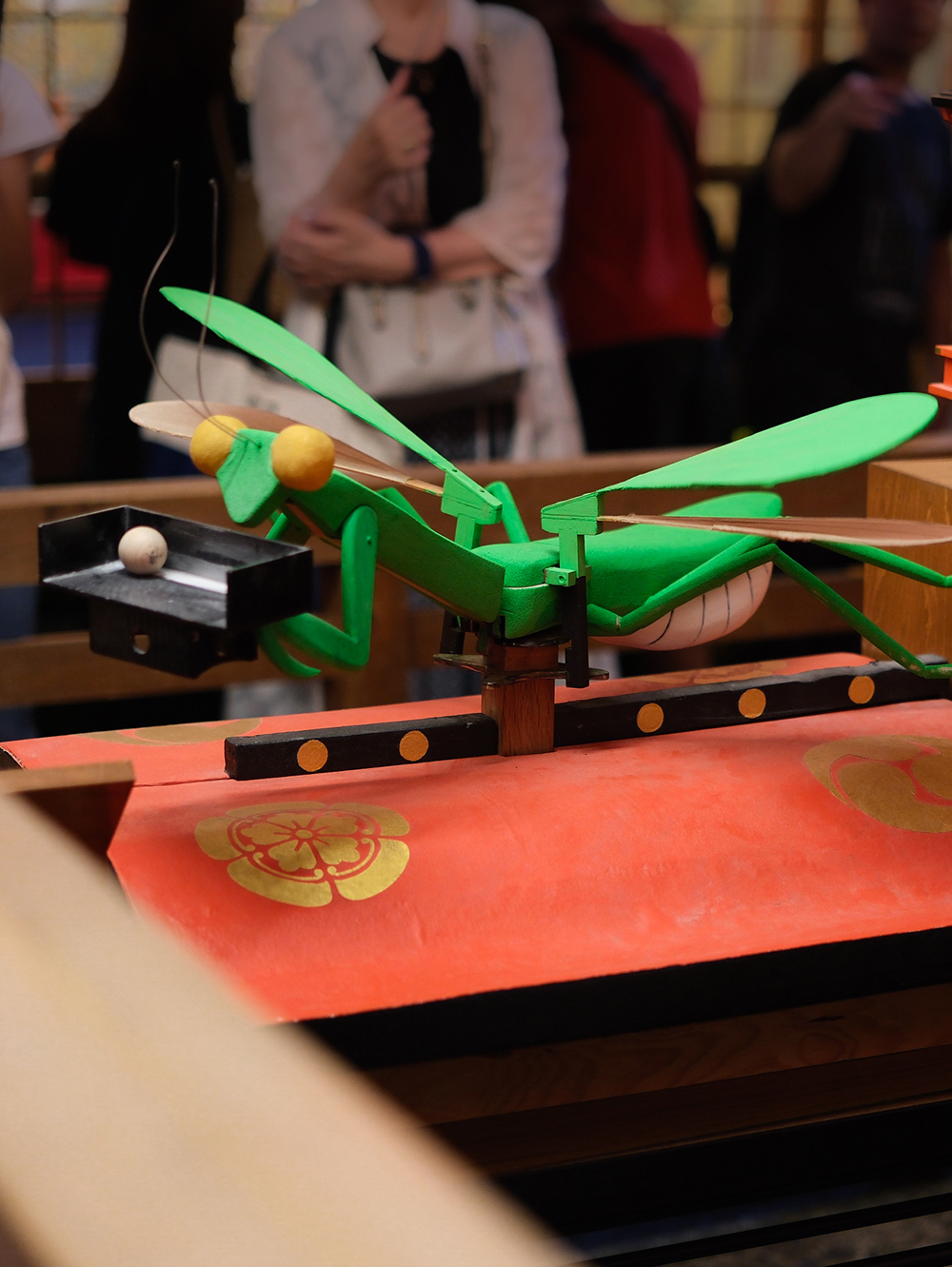

現在、御所車に乗っているカマキリは、蟷螂山再興時(1981年)からのもので、からくり人形師七代 玉屋庄兵衛氏の作です。

宵山期間中のからくり調整時や、7月17日の巡行時には、カマキリが鎌を振り上げたり、羽を広げたりする姿をご覧いただけます。江戸時代の先代カマキリ(京都市指定文化財)も残されており、宵山期間中に会所に飾られます。

山鉾巡行の際、蟷螂山の周囲を飾る懸物は全て、人間国宝の羽田登喜男氏が手描き友禅で制作献納されたものです。

炎天下の巡行に相応しい、日光堅牢度、摩擦堅牢度を研究し制作されています。蟷螂山町がかつて友禅染の職人の町であったことから、復興に際し羽田氏に依頼し、20数年かけて完納されました。

八坂神社のお社に見立てた扉からくじ玉が出てきて、それをカマキリが羽を動かしながら運んでくれる、からくり仕掛けのおみくじです。取手を回すことで、内部の歯車に動力が伝わり、各部が動きます。前祭の宵山期間中に体験いただけます。

蟷螂山には、御所車に乗った大カマキリ以外にも色々なカマキリがいます。

御所車の前方中央にある彫り飾り

蟷螂山の四隅を飾る金工品

羽田登喜男 作

蟷螂山の周囲を飾る懸装品のひとつ

江戸時代の先代絡繰りカマキリ。宵山期間中に会所に飾られています

取手を回すと、カマキリがくじ玉を運んでくれる、絡繰り仕掛けのおみくじ

巡行時に裃に付けられた榊と御幣に添えられた折り紙

巡行順の書かれた鬮を納めるための箱。奉行役の京都市長が鬮順を確認する「鬮改め」の際、正使が扇子を使って文箱の紐を解く所作を行う

〒604-8225 京都市中京区 西洞院通 錦小路下る 蟷螂山町 464番地 1

※蟷螂山をご覧いただけるのは、例年7月13日の山建てから7月17日の山鉾巡行までとなっています。